铁道兵第三师与大兴安岭林区(中)

第十二团承担修筑的线路上,有一段三公里长的塔头地(所谓"塔头",指的是沼泽地里的草丛,根系周而复始腐烂再生,与泥灰碳长期凝结堆积,形成人头粗细的塔状草墩,长短不一地散布在水面上),要填铺一米多厚的渗水沙层,上面再加筑一米多高的路基。要是等到开化以后再施工,连泥带水一片泥泞,将费工费力很难搞。权衡利弊之后,决定冬季施工。副团长李焕章带领两个连,刀砍斧劈锯拉放倒塔头,把它们搬运到线路上来,倒扣在原有的塔头中间;再从三公里外拉来河沙,铺在挤得严实的塔头上,随后用手推车在上面高填土方,半年里运土方二十多万立方米,一条又长又高的路基横空出世。第十三团担负修建的朝阳山两座隧道,合计长度六百八十七米。官兵们打风枪、挖导坑,支排架,排碴石……涌现出许多可歌可泣的事迹。在众多的先进人物中,张春玉是突出的代表。

1965 年 6 月 30 日凌晨,朝阳山一号隧道突然发生塌方,把正在扒碴的战士郭凤堂砸昏在地。张春玉临危不惧赶到现场,飞身扑到郭凤堂身边,猛地将他掀到了一边。就在这一瞬间,一块重达万斤的巨石滑落下来,把张春玉和王物件等人拍在下面。王物件被砸成了一张血饼。张春玉被巨石的凹处卡压,造成左股骨闭合性粉碎骨折,右胸三根肋骨被压断。

历经 2 小时 40 分钟,战友们借助七个千斤顶,才把他从巨石下抢救出来。张春玉在身负重伤、生命垂危的情况下,不叫一声痛,没流一滴泪,而是首先关心战友的安危,牵挂连队的状况,表现出坚强的意志和高尚的品质。先后经历了五次大手术,张春玉的左腿才被保住了,但却落下了终生残疾:左腿僵硬强直,膝盖不能弯曲,走路一瘸 一拐。然而,一个铁打钢铸的硬骨头战士,却顶天立地站立起来!铁道兵为张春玉记一等功,于 1966 年 4 月 14 日向部队发出《关于开展向一心为公的硬骨头战士张春玉学习的通知》。1966 年 9 月 19 日,国防部授予张春玉"铁道兵硬骨头战士"荣誉称号。

在高寒林区开山劈岭,不仅石方多,树根多,而且坚冰多,冻土多,施工必然需要大量的炸药。可当时计划供应不足,严重影响工程进度。第十四团开挖的龙头山大拉沟,炸药缺口非常大,一时没法儿解决。该团领导和工程技术干部不等不靠,决定自己制作炸药。他们的计划得到了师里的支持。随即派人外出学习取经。而后指定由师工程师林宗祥、团技术员周治安具体负责,组织人员在第十四团试制炸药。周治安领着一组人,因陋就简,就地取材,反复试验,不舍昼夜。没有碾压设备,就用石臼舂、石磨磨;没有烘干设备,就用铁锅炒、火炕烘;没有过滤设备,就用筛子筛……从 1965 年 3 月中旬到 5 月上旬,终于优选出制作炸药的最佳配方。这种用肥田粉、柴油和锯末子加工制成的铵油炸药,爆炸威力与调配的铵梯炸药相差无几,而造价还不到后者的三分之一。

他们在龙头山的三口竖井中,填装了近百吨的自制土炸药……一阵惊天动地的巨响过后,大半个龙头山被炸开了花,松动土石二十多万立方米。战士们车推肩挑,用这些土石在龙头山南北侧,填筑起两条各长三公里、高三米多的路基,开挖出了一条六百多米长的大拉沟。师里推广了他们的经验。各团都派人来学习技术。全师开办了二十四个炸药厂。

林区会战指挥部和铁道部,先后多次组织召开现场会。他们的经验在整个会战区,以及西南、西北、华北等铁路工地遍地开花。不久之后,他们又在仙古鲁山进行了一次大爆破,二十个药室装入了一百一十七吨铵油炸药,引爆后扬弃土石三千八百多立方米,松动岩石六千多立方米,节省劳力计两万七千二百多工天。

1965 年年终成本分析测算,仅使用自制铵油炸药一项,全师为国家节省资金一百二十四万余元。

1965 年 5 月,铁六师第二十七团十三连炊事班长王世忠,受老家烤烟房的启发,在帐篷里用石片和泥土,筑起了一条曲尺形的烟道,高、宽都是四十厘米;炉子砌在帐篷门口的挡风棚里,烟筒开在另一侧的帐篷外;烧起火来散热快、热效高,而且帐篷里面毫无烟尘;通铺架在烟火道的上面,帐篷里的温度比较平衡,保持在二十摄氏度以上。战士们给它起了个生动形象的名字一一地火龙。这种简便而精巧的取暖方式,在整个会战区迅速开花结果,成为林区军民抗御严寒的法宝。

1966 年 4 月 20 日, 黑龙江省呼玛县"嫩漠"(嫩江至漠河)公路以北,和内蒙古自治区鄂伦春自治旗东南部,划入大兴安岭特区。

自 1966 年 5 月 17 日起,铁三师和铁六师陆续出动一万一千人参加扑火,与地方组织的扑火队伍,以及二十三军等部队,经过十二个昼夜的奋战,终将这场特大山火扑灭。

1966 年 6 月,塔河至樟岭段一百一十三点三七公里铁路开工,由铁九师担负施工。本月,呼中支线(三荣岗经呼中至碧水)一百一十五公里铁路开工,由铁六师担负施工。

1966 年 10 月 31 日,加格达奇至塔河段二百六十公里铁路辅轨贯通。会战指挥部在加格达奇举行了通车庆典。

1967 年 6 月 28 日,嫩江至加格达奇一百八十六点四五公里铁路辅轨贯通。至此,嫩林铁路第一阶段嫩江至塔河四百四十六公里铁路全部贯通。

1968 年 5 月,铁六师调往四川,去修建襄渝(襄阳至重庆)铁路。铁三师第十一团配属该师, 移师至四川广安。铁三师第十二团和第十五团,分别从白桦排和大扬气,迁至呼源和三荣岗,接替铁六师续建呼中支线。铁三师第十四从乌鲁布铁迁至壮志(劲松),承接铁六师在嫩林干线的遗留工程。

1968 年 12 月,塔河至樟岭段铁路铺轨贯通。

1970 年年初,铁九师调往辽宁,去修建沟海(沟帮子至海城)铁路。铁三师第十三团配属该师,移师至辽宁盘山。

1969 年 8 月,何辉燕调往西南铁路建设指挥部,张云山接任铁道兵大兴安岭林区指挥所司令员。

1970 年 1 月 3 日,铁道兵大兴安岭林区指挥所改称铁道兵东北指挥所,张云山任司令员,张治安任政治委员。指挥所机关由加格达奇移驻辽宁省兴城县城。

1970 年 4 月 1 日,内蒙古自治区呼伦贝尔盟划归黑龙江省领导。大兴安岭特区改为大兴安岭地区。原属黑河地区的呼玛县和原属呼伦贝尔盟的莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗,全建制划归大兴安岭地区管辖。原属牙克石林业管理局领导的阿里河林业局、甘河林业局、吉文林业局和克一河林业局,划归大兴安岭林业管理局领导。大兴安岭林业管理局隶属于黑龙江省林业总局。

1970 年 7 月,开工修建樟古(樟岭至古莲)段铁路。1970 年 7 月 30 日,呼中支线铁路铺轨贯通。1970 年 9 月,铁三师领导机关为了靠前指挥,从加格达奇迁移到塔河;1971 年末,又回撤到加格达奇。

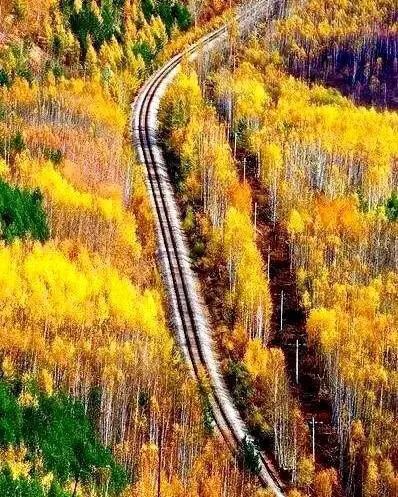

樟古段铁路起于樟岭站,止于古莲站,长一百二十一点二五公里。全段穿越原始林区,横贯大兴安岭北坡,是我国最北端的铁路线。此地毗邻俄罗斯西伯利亚,边境线长二百四十二公里。处于北纬五十二至五十四度之间,是我国最为寒冷的高纬度地区。亘古以来苦寒蛮荒,最低气温超过零下五十摄氏度,年均气温零下五点五摄氏度,冰雪覆盖达七个月以上,无霜期不到九十天。除黑龙江沿岸散见人烟,在一万八千多平方公里的广袤大地上,漫山遍野覆盖着遮天蔽日的原始森林,林地面积超过一万六千平方公里;以落叶松、樟子松、白桦、山杨等为主要树种, 森林覆盖率将近 90%,珍稀动植物以及黄金、煤炭等自然资源,也都异常丰富。沿线不仅荒无人迹,而且环境极为恶劣,要穿越连续的冻土区,冻土最厚达百米以上,开发难度之大可想而知。

师党委决定集中全部兵力,突击抢修。早在 1969 年 6 月,即派出先头部队,奔赴樟岭至古莲沿线,为大部队进驻做准备。1970 年 7 月,配合铁道部第三勘测设计院,组成两支勘测队,分别从起点和终点同时向中段定测,到 10 月初基本完成了任务。

1970 年年中,配属铁六师的第十一团,和配属铁九师的第十三团,先后归建。铁三师所属五个团陆续进场,由东向西沿线展开:第十五团团部驻樟岭,第十四团团部驻十六公里,第十一团团部驻长缨,第十二团团部驻图强,第十三团团部驻西林吉。

樟岭至古莲段铁路开工修建之后,作为"龙头"的樟岭异常热闹红火。在火车站东北面的开阔地上,驻扎着铁三师前线指挥所、储备库、汽车营,还有十五团团部、各团的转运站,以及地方的樟岭林场场部、铁路工区等等。白天人来人往、车水马龙,夜晚灯火闪烁、通宵达旦。

于 1970 年 7 月从三荣岗迁至樟岭的第十五团团部机关,司、政、后各大机关和首长们,搬进了统一建筑的土木平房和泡沫砖房,其它单位的房舍则要自己动手修建。团文艺宣传队和警卫排一栋房,各是三大间配两小间。这种叫做"条夹泥"的房子比较简陋,修建过程并不复杂—— 从山上砍来木料,先把房架立起来;然后把树条和小杆儿,连排钉扎起来做围墙;每面墙都做成双层的,再向夹层中填入泥土,再在墙两面都抹上泥;门窗由木工班统一加工,拿来装在预留的框子上;房顶是用木板拼制的,外面钉上一层油毡纸,用来防水兼顾保温。

第十五团是 1963 年 3 月重新组建的,为铁道兵扩编而增设的线路隧道团。前身是1954 年组建、1959 年撤销的第十五机械团。新部队突出的新气象是,非常重视精神文化建设。无论是在长白山林区,还是在大兴安岭林区,部队驻地都用帐篷围成"四合院",用松枝或木头搭建彩门;操场周边,摆设体育器械;营区内外,栽植观赏花木;"三用堂"里,配备娱乐用品(所谓"三用堂",即是兼有会堂、饭堂和课堂作用的较大房间);连队驻地都有墙报、板报,施工现场都有广播、标语;出操、训练、施工、学习、唱歌、联欢、讲评……从早到晚日复一日充满团结、紧张、严肃、活泼的气氛。连有演唱组、文化战士,团有文艺宣传队、报道组。宣教活动有声有色,文化生活丰富多彩。

文艺宣传队虽说是业余性质的,但节目演出的水平还是不错的。团政委耿信、宣传股长陈志平,对宣传队建设比较重视,在人员选配、乐器购置、排练时间、演出安排等方面,都给予了大力支持。宣传队经常下连队演出,节目大多是自行创编的,针对部队实际,反映连队生活,宣传先进典型,表扬模范事迹,以起到丰富部队精神文化生活、鼓舞指战员革命斗志、提高部队战斗力的作用。节目短小精练,形式丰富多样,什么表演唱、小合唱,短小精悍的枪杆诗、对口词,风趣幽默的数来宝、三句半,还有独唱、独奏、器乐合奏,以及小话剧、小歌剧等。大家表演得十分卖力,深受指战员们的欢迎。遗憾的是团宣传队没有女兵,全靠十几个小伙子自编自演;如果非得有女角上场,那就只能男扮女装了。

驻在十六公里处的第十四团,承担着一项重点工程任务:打通白卡尔山(又称白卡鲁山)隧道。所谓十六公里,是指从樟岭到此地的距离。此地荒无人烟,连地名都没有。山脚有多股泉水涌出,逐渐汇集成为一条河,也不知道为什么, 就被叫做聂河了。后来在隧道以南六公里处,设了一个名叫聂河的小站。

白卡尔山海拔一千三百九十七米,是额木尔山脉的主峰,为漠河、塔河和呼中三地的交界处。白卡尔隧道全长一千三百零九点三米,在嫩林线的九座隧道中,仅次于西罗奇山一号隧道,号称是中国最北的隧道。山体主要由花岗岩构成,是全段最硬的一块"骨头"。考虑到施工的难度,团里决定两面夹击,务必两年内打通它。

部队进入工地时,正值林区的夏季。这一时段北坡的气候是最宜人的。空气无比清新,景色异常秀美。漫山遍野的绿树,铺天盖地的绿色。徐徐轻风在树冠上游荡,阵阵林涛在山野间吟唱。漫步其间,心旷神怡,痴迷陶醉,流连忘返。

然而,战士们却少有这份闲情逸致,也许是司空见惯习以为常了,他们似乎对此不以为然,也没有浏览游赏的心境:因为他们在打隧道,在山肚子里施工,连阳光都很少见到,昼夜不停三班倒,浑身都是泥水,满脸都是灰土,累得骨头像要散了架子,收工后只想着吃饭睡觉。

隧道作业,分为上下两个导坑,之间留有中槽。首先开挖下导坑,程序是用风枪打出炮眼,接着装入炸药进行爆破;随后支排架、铺轨道,装车,出碴。延后掘进的上导坑所产生的石碴,通过中槽的漏碴孔排泄到下导坑,直接装入翻斗车运出。隧道里一片繁忙,就像是战场一般。掌子面掘进的爆炸声、开中槽的碎石声、打马口的风枪声、还有混凝土振捣器的尖叫声……此起彼伏,嘈杂喧闹, 如同激昂雄壮的交响乐。因为未能及时解决水源,风枪手只能打干眼儿。他们从头到脚都落满了粉尘,咳出的痰竟是一个个泥球儿。在浑浊的隧道里,戴不戴防尘口罩,并没有多大别无孔不入的粉尘,势必会钻进口鼻,不可避免地要被吸入气管,有些就会在肺里沉积下来,长此以往就会患上尘肺病,——轻者呼吸艰难,重则危及生命。可当时谁都不太当回事儿。有人说:口罩戴一会儿还管点儿用,时间一长就被粉尘糊死了,连气儿都透不过来,再戴它能把你憋死。真是豆腐掉到了灰堆里 ——吹也吹不得,打也打不得。

打风枪是个技术活,因为紧贴着掌子面,危险性也就特别大。所谓掌子面,是指导坑开挖出来的横断面,大约五米高七米宽。当年铁道兵使用的风枪,是一种以压缩空气为动力的冲击式钻眼机械。一台风枪加上气腿共计六七十公斤重,风枪手的体力消耗很大。

风压、水压一起开,打起来剧烈震动,人也跟着一起抖,几小时连续作业,不用说是胳膊,就是整个身子,都被震得酥麻胀痛,有的人甚至会"跑马"(射精)。钻头上的水雾反扑过来,溅得头上脸上都是水,顺着下巴流进脖子里,混合着汗水湿透衣服。炮眼布局主要根据岩石质量和坚硬程度而定。一般采取顶炮六个眼,中间炮(俗称掏心炮)四个眼,左右的边炮各三个眼,边炮与中心炮之间的辅助炮两三个眼,下面的翻碴炮七八个眼。炮眼的深度也要视情况来定,最深可达两米四。炮眼全部打完之后,现场人员全部撤出,只留下爆破员,负责装药和点炮。如果出现意外,一旦发生爆炸,根本跑不出来。爆破的炮声刚过,等不及硝烟散净,大家为了抢时间争进度,就争先恐后地冲上去,急三火四地处理危石,呼哧带喘地装运石碴。有的被烟尘熏倒,醒来后继续奋战。各工种的战士往来穿梭,相互交流只能靠打手势。经常对面不见人影,只能摸索着向前走。也不知道何时会从何处,飞来一块木板或是石头,砸到谁就只能算他倒霉了。

1972 年 8 月初,双向对进的隧道,已经快要透亮了。就在进行最后冲刺时,意外地发生了大塌方。这天上午,隧道里传出一声沉闷的巨响,碎石像洪水一般,从洞顶飞流直下,塞满了整个通道,将二十四个战士封堵在掌子面……紧急抢险!刻不容缓!

这是一场与时间赛跑的战斗。全连一百多人急而不乱,忙而有序。一些人列成一排,传运着大块石头。几个战士挥着铁锹, 快速地将碎石装筐,也传递着往外运送。时间一分一秒地过去,大家越来越焦虑急切。快接近掌子面的时候,担心伤及被埋的战友,便不再使用铁锹,开始用手清石碴。碰到一个被埋的人,大家立时像疯了一般,不顾一切地拼命扒。许多人手磨破了,可谁都不肯退缩。一个,又一个......每救出一个战友,现场便一片欢腾。

历经生死别离的重逢,让一些战友潸然泪下。天黑以后,挑灯夜战。不顾双手流血,不管蚊虫叮咬,废寝忘食,连续作业。经过将近七十二个小时的抢险,把二十四名战士全都救了出来。他们几乎全都受了伤,其中两人经抢救无效,永远离开了这个世界。

为开挖白卡尔隧道,牺牲了十二个战士,受伤的人难于计数。

将一首歌词献给当年的风枪手们一一

《风枪手之歌》

作者:杨景林

风枪哒哒响,

隧道摆战场,

端着风枪打冲锋,

龙潭虎穴我敢闯。

我是铁,我是钢,

我用钻头当拳头,

我用钻杆做脊梁。

除危石,战塌方,

无私无畏斗志强。

风枪哒哒响,

隧道摆战场,

端着风枪打冲锋,

龙潭虎穴我敢闯。

我是刀,我是枪,

顽石没我的骨头硬,

隧道没我的钻杆长。

抢进度,顶烟上,

流血流汗慨而慷。

风枪哒哒放声唱,

牵着铁龙穿山岗

哒哒哒哒哒哒哒,

铁道兵前无阻挡。

哒哒哒哒哒哒哒,

风枪伴我走四方。

从沟海线铁路归建的第十三团,于 1970 年夏秋之交取道嫩江,乘火车走嫩林线至加格达奇,转牙林线上行直达终点——满归。下了火车倒汽车,顺着坎坷的土路,一路向北颠簸一百三十多公里,一直走到路的尽头,抵达了终点栖林集。放眼环顾,除了森林,就是草地,在濒临阿木尔河的地方,有三间破旧的"木刻楞"("木刻楞"初为俄罗斯族人民宅,后在我国北方林区落地生根,是一种用原木稍加削砍逐层码砌而成的住宅),连个人影都没有,哪里是什么集呀。栖林集这 个地名出现于清朝晚期,"栖林"是指栖息在山林中,主要以打猎为生的人们;所谓"集",是指集市。清末,有商人在此地建起了三间木刻楞,跟栖林猎人以物易物,收购皮张和山货。直到上世纪六十年代,随着铁路的修建和林业开发, 此地才改称叫西林吉了。

(待续)

河边草

河边草